めっきり冬らしくなりました。秋がなかったという声もちらほら。本当に寒いもので、暖房をつけ始めているのですが、皆さまはいかがお過ごしでしょうか?秋の味覚は堪能できましたでしょうか?

![]()

ヴァイオリンとヴィオラのアーチが完成目前でしたので、最後の仕上げとしてフルーティングを施しました。

フルーティングとは表板のF字孔の外側を削り込むことにより、このF字孔の下部を起点としてアーチが切り替わるようにすることです。このフルーティングによって、楽器をパッと見たときに躍動感が感じられる気がします。絵画でいうと瞳を書き込むような感じでしょうか。

またウイングが薄くなるのでウイングの振動にも影響を与えていると思います。

![]()

このフルーティングを入れる段階は、十人十色だと思いますが、私は表板のアーチができてF字孔を切り抜く前に施します。表板ができれば裏側を削り出して板の音程を調整してゆくのですが、フルーティングが施術済みでウイングの厚みが確定している状態で音程を調整したいとの理由からです。

フルーティングを施す部分に目安となる印を付けて、ボディ中央部のアーチと繋がるように削り込んで行きます。

少しずつ削り込んでゆきます。一度に薄く削ることの繰り返しです。

こちらがフルーティングが施された状態のF字孔周辺です。F字孔の下湾曲を境にアーチが切り替わっているのがお判りいただけるでしょうか。

この状態まで仕上げられれば、表側はパーフリングを象嵌するだけとなりますので、裏側の削り出しに取り掛かります。表面の仕上げは万が一の擦れや傷を考慮して最終仕上げは最後に行います。

![]()

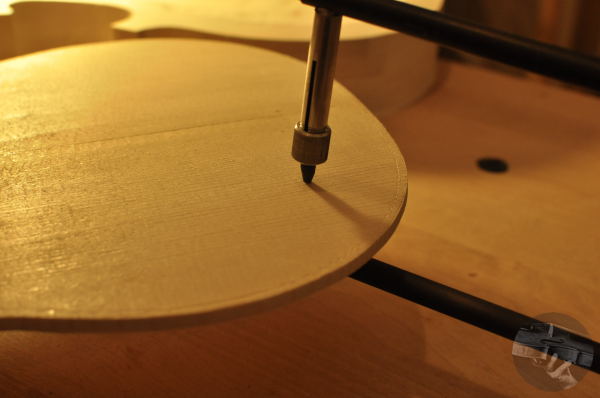

裏側の削り出しに使うツールはこのマーキング・キャリパーです。

本来はアーチの等高線を印しづけるための用途なのですが、アーチは目視で確認しながら加工してゆけば自然と綺麗な等高線となるので殆ど使うことがないツールとなってしまっています。

せっかく手元にあるツールなのでなんとか使い途を考えた結果、裏側に目安の印をつけるために使うという考えに辿り着きました。

取手側にはダイアルが付いており、このダイアルで開き具合を調節します。

ダイアルの調整でこのグラファイト芯と金属接点の開き具合を任意に調整します。

今回は7mm厚からスタートしたいので、ノギスを7mmにしてマーキング・キャリパー開きを設定します。

この隙間に印を付けたい板を差し込みます。

マーキング・キャリパーの開きが7mmなのでそれ以下の厚みは通り越してゆきます。

金属接点とグラファイト芯が止まるところまで差し込むとそこが7mmの厚みであることがわかり、グラファイト芯が点を印しづけてくれます。

これを全周に当てて、付けられた点と点をつなげてゆきます。

最終的に、7mmの厚みの境界線が現れます。この線の内側は7mm以上の厚みがあるので、ここを削り出してゆくことから裏側の削り出しがスタートです。

最初はノミで荒削りします。ある程度削り落としてからは鉋やスクレイパーで整えながら余分な部分を落としてゆきます。

ひとまず、大まかに6mmの厚さにした状態です。

各場所に適した厚みを考慮し、少しづつ削り出してゆきます。この段階では外側が4mm厚で中央部が6mm厚に整えています。厚みが綺麗なグラデーションとなるように気を配りながら、また同時に板の音程を確認しながらの作業となります。

ヴァイオリンの音の要素は数多くありますが、表板と裏板の厚みというのは大きなウェイトを占める部分なので慎重に。何より、この作業が「ヴァイオリンを作っている」という実感を大いに感じさせてくれるので好きな作業でもあります。

![]()

追記ですが、オーダーメイドの際に表板を選んでいただけるように準備を進めているところですので、ご期待くださいませ。