前回は音色に関わるF字孔がどのような変遷を伴って発達し、その形状がどのように音色に関わっているのかを書きました。今回はそのF字孔の機能性に焦点を当ててみたいと思います。

F字孔の長さ、幅、配置されている場所(エッジに近かったり、そうでなかったり)と作家/楽器ごとに異なります。

F字孔も切り終えたところなので。ここではそのF字孔の機能面を見てゆきましょう。

1: 割れやすさからのリスク回避

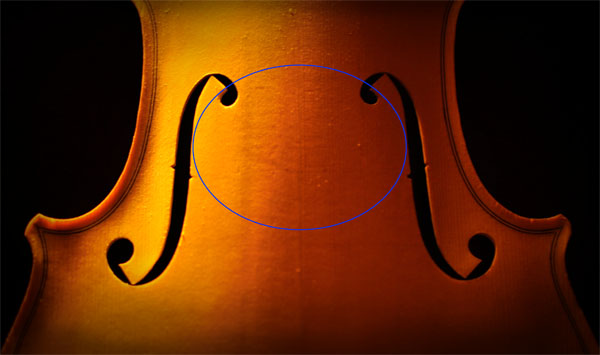

まず、F字孔の最上部と最下部は楕円を描いていますが、もしここが鋭利な角度になっているとその部分が割れやすいということが言えます。

(年輪に沿って割れやすくなります)

楕円を描いていることで割れというリスクを低減しているわけです。

同様の理由で縦に流れている年輪を斜めに横切るようにF字孔の縦部分を配置することで割れやすさからリスクを抑えてもいます。

2: 楽器ごとに配置場所が異なる理由(若干の異なりですが)

そしてこのF字孔の縦部分はヴァイオリンのアーチの膨らみと傾斜の切り返し部分に配置されており力学的に都合の良い場所でもあります。アーチの形状によってこの切り返し部分は楽器ごとに異なるのでF字孔の配置場所にも影響を与えます。

3: 下孔の配置場所における欠点とメリット

F字孔の下孔(丸い部分)がエッジに近いことにより、強度が落ちて年輪に沿って割れやすくなります。しかし同時にF字孔下半分のエッジ側の板(ウイング)にとっては上下振動が大きくなるというメリットも発生します。

4: 上孔が中心に向かって狭くなっている理由

下孔がエッジ近くに配置されているのに対して上孔は中心に向かって開けられています。

下孔がエッジ付近に配置されることで板(ウイング)の振動がより自由になるのですが、同様に上孔の左右の距離が近くなることでその孔の間の板の振動がより自由に振動することができます。

5: フルーティングという加工(ウイングの整形)

ウイングのフルーティングはボディの上半分のアーチを繋げるようにわずかに彫り込まれているのですが、F字孔のすぐそばでは厚みを持っています。この加工ではウイングが振動しやすくするために薄く削り落とすと同時に縦孔の側は厚みがあるため縦方向の力に対しては強度を保つことが出来ています。スピーカーで例えればツイーターのような役割を果たします。

楽器から音が出ている間中、太鼓の膜が振動するようにヴァイオリンの表板は常に振動しています。そして発生している周波数によってヴァイオリンの表板の振動部位や振動の仕方は変化しているのです。

その振動をより大きくさせている要素の1つが、このF字孔ということです。

そのデザイン性も素敵なものですが、その良さは機能性から生まれたものであると言えるのではないでしょうか。機能美。この一言に尽きます。

その他、表板の厚みの持たせ方、ヴァイオリンを構成するバスバー(力木)や魂柱などによっても表板の振動の様子は変わります。音色を決定づける要素は非常に多岐ですので、どの部分がどの周波数に振動しているのか?それを考えながら板の柔軟性を高めるように厚みを調整してゆくわけです。

“ヴァイオリン / F字孔のファンクション” への1件のフィードバック